Поезд грузовой повышенного веса. Управление автотормозами в грузовых поездах повышенного веса и длины

Способы формирования и условия обращения грузовых поездов повышенного веса и длины.

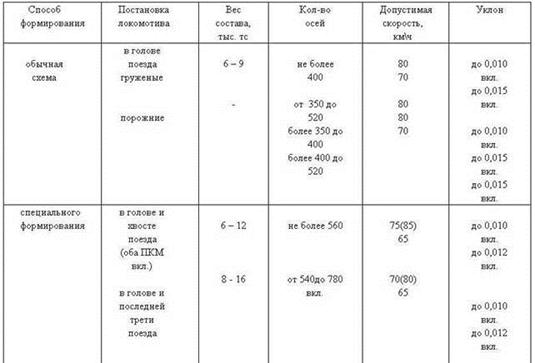

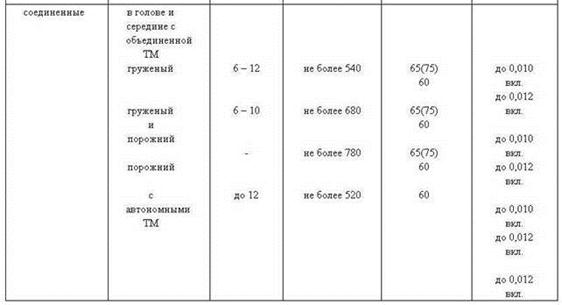

Таблица 12.5.

Управление автотормозами в грузовых поездах повышенного веса и длины

К поездам повышенной массы и длины относятся составы, которые имеют массу более 6 тыс. тс или длину более 350 осей. Существует несколько вариантов вождения таких грузовых поездов.

Примечание. В скобках указаны значения допустимый скоростей движения для линий, оборудованный автоблокировкой с трехзначной сигнализацией при зеленом огне локомотивного светофора.

В соединенном поезде не должно быть: вагонов, занятых людьми или пассажирских (кроме случая их нахождения в хвосте поезда), а также подвижного состава, имеющего ограничение скорости до 70 км/ч. В грузовом поезде весом более 12 тыс. тс вагоны, размещенные между локомотивами, должны иметь загрузку нетто не менее 50 тс.

Все локомотивы, размещенные в поездах с объединенной тормозной магистралью, должны иметь кран машиниста с положением VA и сигнализатор обрыва тормозной магистрали. Обязательным условием соединения поездов является исправность радиосвязи на всех локомотивах.

Основными факторами, ограничивающими вес и длину грузового поезда, являются тяговые возможности локомотивов, неистощимость действия тормозов, плотность тормозной магистрали, эффективность торможения и продольно-динамические реакции при торможении и отпуске тормозов.

Грузовые поезда с локомотивом в голове состава. Главным параметром, ограничивающим длину порожних грузовых поездов, являются утечки воздуха из тормозной магистрали. Οʜᴎ ухудшают работу автотормозов, приводят к усиленной работе компрессорной установки и преждевременному выходу ее из строя.

Улучшить управляемость автотормозов и снизить напряженность работы компрессоров позволяет выключение каждого четвертого воздухораспределителя в составе с числом осей от 350 до 400, а в составах, длина которых более 400 до 520 осей, каждого третьего (за исключением пяти хвостовых вагонов). В целях ускорения отпуска тормозов стабилизатор крана регулируется на темп ликвидации сверхзарядного давления с 6,0 до 5,8 кгс/см 2 за 100 - 120 секунд.

В каждом из составов, формируемых в поезд повышенной длины, производят полное опробование автотормозов от стационарной компрессорной установки. Зарядное давление в тормозной магистрали на поездном локомотиве с составом из порожних вагонов устанавливают 4,8 – 5,0 кгс/см 2 , при этом давление в тормозной магистрали хвостового вагона должно быть не менее 4,2 кгс/см 2 . В случае если состав сформирован из запруженных вагонов, то зарядное давление в тормозной магистрали поездного локомотива должно быть 5,3 – 5,5 кгс/см 2 , а в тормозной магистрали хвостового вагона после окончания зарядки тормозной сети давление должно быть не менее 4,7 кгс/см 2 .

Ограничение веса грузового груженого поезда обусловлено величиной продольно-динамических реакций, возникающими при торможении и отпуске тормозов. Локомотивы, находящиеся в голове состава, должны работать по системе многих единиц, с обязательной синхронизацией работы компрессоров и объединением главных резервуаров.

После соединения составов и прицепки поездного локомотива проверяют целостность тормозной магистрали, ее плотность и выполняют сокращенное опробование тормозов. Отпуск тормозов при опробовании выполняют с завышением давления в уравнительном резервуаре на 0,5 – 0,6 кгс/см 2 выше зарядного. Торможение и отпуск проверяют по действию тормозов пяти хвостовых вагонов сформированного поезда.

Локомотивы, предназначенные для вождения поездов повышенного веса и длины, должны быть дополнительно оборудованы кнопкой принудительного включения компрессоров.

Первая ступень торможения в поездах повышенного веса и длины при снижении давления в уравнительном резервуаре более 0,6 кгс/см 2 выполняется постановкой ручки крана машиниста в положение V с выдержкой в данном положении до снижения давления в уравнительном резервуаре на 0,5 – 0,6 кгс/см 2 и последующим переводом в положение VA до получения крайне важно й величины разрядки. После этого ручку крана переводят в IV положение. Последующие ступени торможения выполняются V -м положением ручки крана.

На равнинном профиле пути со спусками до 0,008 в грузовых поездах повышенного веса и длины с постановкой локомотивов в голове состава при следовании на зеленый огонь светофора разрешается выполнять первую ступень торможения разрядкой магистрали на 0.3 - 0.5 кгс/см 2 . С целью уменьшения величины продольно-динамических реакций в поезде перед торможением крайне важно сжать состав с использованием вспомогательного локомотивного тормоза локомотива, которым создают давление в тормозных цилиндрах 1,0 – 1,3 кгс/см 2 .

Отпуск тормозов в пути следования производят первым положением ручки крана машиниста с завышением давления в УР на 0,5 – 1,0 кгс/см 2 выше нормального зарядного исходя из длины состава и плотности тормозной сети. Одновременно с началом отпуска тормозов приводят в действие вспомогательный тормоз локомотива, создающий давление в тормозных цилиндрах локомотива 1,0 – 1,3 кгс/см 2 . Тормоза локомотива в заторможенном состоянии выдерживают в течение 30-40 с. При скорости ниже 40 км/ч и длине поезда более 350 осей не допускается отпускать автотормоза до полной остановки в обрывоопасных местах, указанных в режимных картах, так как при этом возникают большие продольные динамические силы в поезде.

При трогании с места поездов повышенного веса и длины время от момента перевода ручки крана машиниста в положение отпуска после служебного торможения до включения тяги увеличивают до 3 мин. после полного служебного торможения - до 4 мин., экстренного - до 8 мин. В зимних условиях эксплуатации указанное время увеличивается в 1,5 раза.

Для улучшения отпуска автотормозов разрешается использовать следующий способ: после завышения давления в уравнительном резервуаре первым положением ручки крана машиниста ее переводят в положение IV . После выдержки ручки в данном положении в течение 40 - 60 с ее кратковременно устанавливают в I положение и переводят в поездное положение. Этот порядок приемлем только при хорошей плотности уравнительного резервуара. Отпуск автотормозов рекомендуется производить при давлении в главных резервуарах, близком к максимальному значению, и работающих компрессорах. При проверке действия тормозов поездов повышенной длины, состоящих из порожних вагонов, отпуск крайне важно производить после выдержки ручки крана машиниста в течение 8 - 10 с. в положении перекрыши. За время торможения и отпуска снижение скорости должно быть не менее 10 км/ч.

Грузовые поезда спецформирования с локомотивами в голове и хвосте состава. Заметное снижение предельно-динамических реакций наблюдается при перемещении второго локомотива в хвост состава. Такая схема формирования поезда позволяет увеличить его вес до 12 тыс. т. Объясняется это тем, что второй локомотив подключается к тормозной магистрали состава. Это упрощает процесс опробования тормозов, контроль целостности тормозной сети. Вместе с тем, ускоряется отпуск тормозов в хвостовой части состава и уменьшается общий расход воздуха на восполнение утечек.

Управление автотормозами и тягой задается машинистом первого локомотива. Указания о торможении и отпуске передается по радио. В случае отказа радиосвязи процесс управления существенно усложняется, а крайне важно сть экстренного торможения при угрозе безопасности движения должна быть не реализована из-за несогласованных действий машинистов, т.к. второй локомотив во время торможения первого будет питать тормозную магистраль и отпускать тормоза в составе.

Соединенные грузовые поезда с локомотивами в голове и середине состава. Такая схема формирования поездов получила широкое распространение, т.к. позволяет диспетчеру оперативно объединять и разъединять поезда в различных эксплуатационных условиях.

Поезда формируются по данной схеме тремя способами:

Ø с автономными тормозными магистралями и управлением двумя кранами машиниста;

Ø с использованием пневматической синхронизации;

Ø с объединением тормозной магистрали и управлением двумя кранами машиниста.

Пропуск поездов с сохранением автономности тормозных магистралей разрешается, как исключение, в период ликвидации последствий крушений, аварий и стихийных бедствий. Их пропуск на двухпутных участках должен осуществляться по временно однопутному перегону и одному или двум впереди лежащим перегонам без скрещения с пассажирскими поездами. На однопутных линиях движение соединенных поездов может осуществляться в пределах всего участка, на котором ведутся восстановительные работы. Скорость такого поезда не должна превышать 60 км/ч. Это связано с возникновением больших продольно-динамических реакций, приводящих иногда к разрыву автосцепок или выдавливанию вагонов при торможениях и отпуске тормозов в случае отказа радиосвязи.

Машинист локомотива второго поезда управляет автотормозами по команде машиниста головного локомотива. При этом управление автотормозами должно производиться машинистами по возможности одновременно.

Применение полного служебного или экстренного торможения допускается только в крайних случаях, когда требуется немедленная остановка поезда. Первым выполняет торможение машинист, заметивший опасность, и немедленно передает извещение о торможении машинисту второго локомотива по радиосвязи. Машинист второго локомотива обязан повторить это торможение.

Практический интерес к объединенным поездам с автономными тормозными магистралями объясняется простотой подготовки состава и минимальными затратами времени при их соединении.

С 1970года все грузовые магистральные локомотивы оборудованы устройствами пневматической синхронизации управления автотормозами. Пневматическая синхронизация осуществляется подключением уравнительного резервуара второго крана машиниста при четвертом положении ручки крана к тормозной магистрали хвостового вагона впереди стоящего поезда. Данная схема формирования позволяет ускорить зарядку тормозов не более, чем на 30% по сравнению с поездами, у которых локомотивы сосредоточены в голове поезда. Скорость распространения команд при пневматической синхронизации ниже по сравнению с другими схемами формирования, кроме того, наблюдается большой перепад давления между головой и хвостом состава.

Объединение тормозных магистралей в соединенном поезде уменьшает перепад давлений и ускоряет распространение тормозной волны по длине поезда. При этом, расход воздуха на питание утечек в поезде на первом локомотиве в значительно меньше чем на втором. В случае если на первом локомотиве установить давление в тормозной магистрали на 0,2 – 0,3 кгс/см 2 выше, чем на втором, то во втором составе улучшается отпуск тормозов и уменьшается частота включения компрессора второго локомотива.

Стабилизатор крана машиниста регулируют на темп ликвидации сверхзарядного давления с 6,0 до 5,8 кгс/см 2 за 100 - 120с. В каждом из объединяемых поездов производится полное опробование тормозов с выдачей справки формы ВУ-45 , а после их объединения, дозарядки и проверки плотности тормозной сети в пути следования выполняется проверка действия тормозов всего поезда снижением давления в тормозной магистрали на 0,7 – 0,8 кгс/см 2 .

После дозарядки тормозов соединенного поезда замеряется плотность тормозной сети на локомотивах, находящихся в голове и середине или хвосте поезда как в положении II ручки крана машиниста͵ так и в положении IV . Норма времени снижения давления в главных резервуарах рассчитывается исходя из числа осей в составе и объёма главных резервуаров локомотивов. Принимается, что в каждых 1000 л суммарного объёма главных резервуаров падение давления на 0,5 кгс/см 2 происходит за следующее минимальное время: при 351-400 осях - за 15 с, 401 - 500 осях - за 13 с. 501- 600 осях - за 10 с. 601 - 700 осях - за 9 с. 701 - 780 осях - за 8 с. Указанное время вычисляется путем деления суммы времени, затраченного на снижение давления в главных резервуарах всех локомотивов, на сумму объёмов их главных резервуаров.

Служебное и полное служебное торможения выполняются одновременно на всех локомотивах по команде машиниста головного локомотива, передаваемой по радиосвязи, причем предупреждение о подготовке к торможению передается за 10 - 15 с до его выполнения. Экстренное и полное служебное торможения производятся только в случаях крайне важно сти немедленной остановки поезда. Полное служебное торможение выполняется снижением давления в магистрали в поездах весом 6 тыс. тс и более на 1,8 – 2,0 кгс/см 2 , а в порожних поездах с числом осей 350 и более - на 1,5 – 1,7 кгс/см 2 .

Отпуск тормозов производится на всех локомотивах одновременно или с опережением до 6 с на локомотивах, находящихся в середине (хвосте) состава, путем повышения давления в уравнительном резервуаре на 0,5 – 0,6 кгс/см 2 выше зарядного. Так как при сжатом состоянии поезда продольные силы, действующие в нем. намного меньше, чем при растянутом, перед торможением и далее до полного отпуска тормозов в составе давление в тормозных цилиндрах локомотива (1,3 - 2 кгс/см 2) поддерживается с помощью крана вспомогательного тормоза № 254 .

Режим управления поездом задает машинист первого локомотива, передавая указания по радиосвязи. Сложность работы машиниста второго локомотива состоит в крайне важно сти контролировать срабатывание сигнализатора разрыва тормозной магистрали по загоранию лампы, т.к. срабатывание сигнализатора является сигналом к торможению даже, в случае если не поступала команда по радиосвязи.

При неисправности радиосвязи (о чем свидетельствует трехкратное отсутствие ответа на вызов) дальнейшее следование поезда с локомотивом в голове и в составе или в хвосте поезда запрещается. Машинист головного локомотива должен остановить поезд служебным торможением, по возможности на площадке и прямом участке пути. Машинист локомотива, находящегося в середине или хвосте поезда, при загорании лампы ʼʼТМʼʼ или понижении давления в тормозной магистрали должен перевести ручку крана машиниста в положение III . Отпуск автотормозов в любом случае производить только после полной остановки поезда. В случае если после остановки машинистам не удается установить между собой радиосвязь, поезд должен быть разъединен.

Экстренное и полное служебное торможение в один прием применяют в случае внезапной остановки, в случае если есть угроза безопасности движения. При ступенчатом торможении порожнего поезда на втором локомотиве следует делать ступень торможения на 0,2 – 0,3 кгс/см 2 меньше, чем на головном. Это способствует снижению продольно-динамических усилий улучшению управляемости тормозов.

Тормозное нажатие в поезде устанавливают по наименьшему значению одного из объединенных составов.

Одним из вариантов специального формирования поездов с объединенными тормозными магистралями является постановка локомотивов в голове и последней трети состава. Техническое состояние подвижного состава и тормозных средств делает возможным водить поезда по такой схеме весом до 16 тыс. т. и длиной до 780 осей. Второй локомотив располагают на расстоянии не менее 400 осей и далее 540 осей. Существенным недостатком этой схемы является сложность формирования и расформирования поезда, а также продолжительность занятости станционных путей и большой объём маневровой работы.

Способы формирования и условия обращения грузовых поездов повышенного веса и длины. - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Способы формирования и условия обращения грузовых поездов повышенного веса и длины." 2014, 2015.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СТАНЦИЙ

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И РАСФОРМИРОВАНИИ ПОЕЗДОВ

ПОВЫШЕННОЙ МАССЫ И ДЛИНЫ

Основные определения и принципы

формирования поездов повышенной массы и длины

Правилами технической эксплуатации железных дорог определено несколько видов грузовых поездов, которые относятся к поездам повышенной массы и длины. Тяжеловесный поезд - грузовой поезд, масса которого на 100 т и более превышает норму массы, установленную графиком движения поездов для соответствующей серии поездного локомотива, т.е.

Q т >Q н + 100.

Поезда повышенной массы – грузовые поезда, масса которых Q пм > 6000 т, с одним или несколькими действующими локомотивами, стоящими в голове поезда, в голове и хвосте или в голове и последней трети состава. Эта градация установлена на основе обобщения передового опыта работы железных дорог (Московской, Кемеровской, Донецкой, Северо-Кавказской, Западно-Сибирской и др.) по вождению поездов повышенной массы и длины.

К соединенным поездам относятся поезда, которые составлены из двух или более сцепленных между собой грузовых поездов с действующими локомотивами в голове поездов по схеме «локомотив-состав, локомотив-состав и т.д.» (ЛСЛС). Эти поезда также получили название блок-поездов. Отдельный вид образуют так называемые длинносоставные поезда - грузовые поезда, длина которых в условных вагонах превышает норму длины поезда, установленную графиком движения поездов, т. е. m дс > m н. К поездам повышенной длины относятся такие поезда, которые имеют в своем составе 350 осей и более, т.е. 4(m у пд) > 350 осей.

Поезда, длина которых не превышает полезной длины приемоотправочных путей транзитных парков, а также путей ПП и ПО, обрабатываются, расформировываются и формируются обычным образом. Одинарные тяжеловесные поезда, длина которых не превышает длину приемоотправочных путей, должны формироваться с таким расчетом, чтобы обеспечить выполнение условия

Q т >Q кр ,

где (Q кр -критическая норма массы поезда, установленная по условию нагрева тяговых двигателей, т.

По месту размещения локомотива поезда формируются по следующим схемам: локомотив-состав (ЛС) – одинарные поезда; ЛСС – соединенные поезда для легковесных грузов и порожняковых составов; ЛЛССЛ-поезда повышенной длины; соединенные поезда с локомотивами в голове и хвосте поезда по схеме ЛССЛ; ЛЛССЛ-поезда повышенной массы в трудных условиях профиля пути на участках; поезда с локомотивами в голове и середине поезда по схеме ЛСЛС - соединенные сдвоенные поезда и, наконец, поезда с локомотивами в голове и последней трети поезда по схемам ЛССЛС, ЛЛССЛС, ЛССЛЛС с равномерным распределением тяговых средств и тормозных устройств по составу. Технологическая целесообразность формирования блок-поездов по различным схемам устанавливается технико-экономическими расчетами с сопоставлением с базовым (одинарные поезда) вариантом. Поезда повышенной массы, равной двум, трем и более графиковым нормам, предусматриваются к формированию, расформированию и обращению только на специально подготовленных грузонапряженных направлениях.

В середине 70-х годов на железных дорогах эксплуатировались вагоны, прочность хребтовых балок и автосцепок которых не допускала массу составов более 6 тыс. т и ограничивала длину поездов 320 осями. Эти нормативы были установлены по допустимому уровню продольных сил при торможении и отпуске пневматических автотормозов и при наборе и снятии тяги локомотивов на перевальном профиле пути. Попытки повысить массу поездов до 8-10 тыс. т при старых типах вагонов не приводили к успешным результатам из-за недостаточного уровня надежности и негарантированного обеспечения безопасности движения. К концу 70-х годов был выполнен комплекс работ по ликвидации ряда ограничений, препятствующих повышению массы и длины поездов: оборудование вагонов новыми воздухораспределителями, которые повысили управляемость тормозами, внедрение композиционных тормозных колодок с большим тормозным эффектом, оборудование вагонов роликовыми подшипниками с надежностью на 30% выше, чем у подшипников скольжения. Стали применять сварные тормозные магистрали и более надежную конструкцию тормозных рукавов. Наладили выпуск вагонов и автосцепок повышенной прочности, локомотивы оборудовали устройствами контроля целостности тормозных магистралей и отключения тяги со специальными датчиками. На локомотивах начали использовать устройства, обеспечивающие управление по системе многих единиц тяги (СМЕТ).

Однако эти и другие меры, хотя и повысили надежность локомотивов и вагонов в эксплуатации, не сняли всех ограничений повышения массы и длины поездов. С учетом технического состояния автосцепных устройств сейчас установлены нормативы максимально допустимых растягивающих усилий, которые могут быть приложены от локомотива, находящегося в голове поезда при трогании с места 95 тс и 130 тс в процессе движения. Концентрация тормозных усилий в отдельных частях состава зависит также от уровня загрузки вагонов. При полностью загруженных вагонах допускающие значения сжимающей силы не должны превышать 100 тс, а в порожних и недостаточно загруженных вагонах (до 40 т) – не более 50 тс.

Усилия, воздействующие на локомотив в составе поезда, ограничены его механической прочностью, при этом необходимо исключить отрицательное воздействие локомотива на железнодорожный путь. Особое внимание уделяется многосекционным локомотивам, которые по условиям устойчивости на рельсовой колее и воздействия на путь ограничивают возможности их размещения в середине составов и возможности использования их в тяговом и тормозном режимах.

Дальнейшее внедрение в 1983 – 1985 гг. усовершенствованных узлов на подвижном составе позволило увеличить нормы массы и длины поездов. Однако в этих условиях повышение массы поездов более 9 тыс. т может вызвать в экстремальных условиях возникновение опасных для прочности подвижного состава сжимающих и растягивающих усилий. Поэтому предельная масса составов при тяге в голове поезда ограничена 8 – 9 тыс. т, а длина груженых поездов не должна превышать 400 осей, порожних – 480 осей. При тяге в голове состава локомотивы управляются по СМЕТ.

В настоящее время по техническим параметрам тормозной магистрали длина поезда не должна превышать 1200 м, а в поездах из порожних вагонов она может достигать 1600-1700 м. Схемы формирования соединенных поездов и места размещения локомотивов выбирают по местным условиям с учетом технических возможностей их формирования и расформирования на станциях и пропуска по участкам.

По результатам исследований ВНИИЖТа, если масса состава не превышает 9000 т, а длина 400 осей, целесообразна постановка локомотивов по схемам ЛЛСС или ЛССЛ. В тех случаях, когда масса соединенного поезда не превышает 12 тыс. т при числе осей до 540, локомотивы рекомендуется размещать по схеме ЛССЛ. При массе состава соединенного поезда более 12 тыс. т и длине более 540 осей тяговые средства размещают по схемам ЛССЛС, ЛЛССЛС или ЛССЛЛС.

Объединение тормозных магистралей в блок-поезда позволяет повысить предельную норму массы до 12 тыс. т, а длину до 540 осей, обеспечить необходимые параметры зарядки тормозов и надежность их работы. Опыт организации соединенных поездов на железных дорогах с автономными тормозными магистралями показал, что при раздельном управлении тормозами возникают значительные продольные динамические усилия, которые приводят в ряде случаев к разрыву поездов или выдавливанию вагонов в соединенных поездах. В связи с этим наиболее перспективным техническим решением в организации формирования и вождения поездов повышенной массы и длины является объединение тормозных магистралей соединенных составов и управление автотормозами из локомотивов в голове и середине поезда.

Поездом называется сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий установленные сигналы. Отправляемые на перегон локомотивы без вагонов, моторные вагоны и специальный самоходный подвижной состав рассматриваются как поезда.

По старшинству поезда подразделяют на внеочередные, очередные и назначаемые по особым требованиям, очередность которых устанавливают при назначении.

К внеочередным относят пожарные и восстановительные поезда, снегоочистители, локомотивы без вагонов и специальный самоходный подвижной состав, предназначенные для восстановления нормального движения и тушения пожара.

Очередные поезда в порядке приоритетности представлены пассажирскими скоростными, пассажирскими скорыми, остальными пассажирскими, почтово-багажными, воинскими, грузопассажирскими, людскими, ускоренными грузовыми, грузовыми, хозяйственными поездами и локомотивами без вагонов. Людскими считаются грузовые поезда, в состав которых входят не менее десяти вагонов, занятых людьми. Хозяйственными называются поезда, обслуживающие собственные нужды дороги (перевозка балласта, рельсов, шпал и др.).

Всем поездам в зависимости от категории на станциях формирования присваивают номера: скорым - 1 - 99, пассажирским дальним круглогодичного обращения - 171 - 299, грузовым сквозным - 2001 - 2998, грузовым участковым - 3001 - 3398, грузовым сборным - 3401 - 3498, пригородным - 6001 - 6999 и т.д. Поезда одного направления имеют нечетные номера, а поезда обратного направления - четные.

Кроме номера каждому грузовому поезду на станции его формирования присваивают индекс, который не изменяется до станции расформирования. Индекс грузового поезда представляет собой специальный код, состоящий из десяти цифр, из которьи первые четыре соответствуют единой сетевой разметке (ЕСР) станции формирования, следующие две - порядковому номеру состава, сформированного на этой станции, а последние четыре - ЕСР станции назначения поезда.

Нормы массы* и длины поездов устанавливают в плане их формирования и графике движения. В отношении сквозных поездов нормы массы унифицированы для всего направления следования, с тем чтобы избежать ее перелома (изменения) при переходе с одного участка на другой. Ускоренные грузовые поезда имеют несколько меньшие нормы массы.

Все большее распространение получает вождение тяжеловесных поездов, масса которых значительно превышает норму. Это позволяет дорогам перевозить дополнительное количество груза при том же числе локомотивов и снизить затраты на перевозки.

Грузовые поезда могут быть тяжеловесными и поездами повышенной массы. В первом случае масса поезда для соответствующих серий локомотивов на 100 т и более превышает установленную графиком движения норму на участке следования этого поезда. Во втором случае грузовой поезд с одним или несколькими действующими локомотивами (в голове состава, в голове и хвосте, в голове и последней трети состава) имеет массу более 6 тыс. т.

В зависимости от длины помимо обычных существуют грузовые поезда повышенной длины; длинносоставные и соединенные. Длина поезда повышенной длины составляет 350 осей и более. Длинносоставным называют поезд, длина которого превышает максимальную норму, установленную графиком движения на участке следования этого поезда. Грузовой поезд, составленный не менее чем из двух сцепленных поездов с действующими локомотивами в голове каждого поезда, называют соединенным.

При формировании поездов рассчитывают их массу брутто. Для этого к таре вагонов прибавляют массу груза, определяемую по грузовым документам. Норму длины поезда выбирают в соответствии с полезной длиной приемоотправочных путей станций на участках. Длину подвижного состава определяют по таблицам, помещаемым в книжках с расписанием движения поездов.

Поезда необходимо составлять в полном соответствии с требованиями ПТЭ, графика движения и плана формирования. Нарушение этих требований может создать угрозу безопасности движения и вызвать задержки в переработке поездов на попутных станциях. При формировании грузовых поездов вагоны ставят без подборки по числу осей и массе. В сборных поездах вагоны подбирают в группы по станциям назначения, а в групповых поездах - по назначению согласно плану формирования.

Одним из основных условий обеспечения безопасности движения поездов является наличие тормозных средств, достаточных для остановки поезда на расстоянии, равном длине тормозного пути, при следовании с наибольшей допустимой скоростью по руководящему спуску в случае возникновения препятствия для движения. Руководящим называется наибольший по крутизне спуск (с учетом сопротивления в кривых) протяженностью не менее тормозного пути. Тормозной путь в зависимости от руководящего спуска и допустимой максимальной скорости движения принимается равным 1000, 1200, 1300, 1500, 1600 и 1700 м.

Грузовой поезд обслуживает локомотивная бригада, тогда как пассажирский - также проводники, а в необходимых случаях и другие работники.

Пассажирские и другие поезда для перевозки людей и почтово-багажные поезда снабжают противопожарными средствами, средствами для оказания первой медицинской помощи и другим необходимым снаряжением.

На каждую поездку заполняют маршрут машиниста, который является одним из основных поездных документов на участке работы локомотивной бригады. В нем указывают число и типы вагонов в составе, массу груза (нетто) и общую массу поезда (брутто), состав бригады, серию и номер локомотива и другие данные. После поездки машинист сдает маршрут в контору депо для начисления заработной платы бригаде. Из конторы маршруты передают в вычислительный центр, где по ним определяют выполненный объем перевозочной работы, степень использования подвижного состава, расход электроэнергии, топлива, смазки и другие показатели.

В ПТЭ содержатся требования к организации приема и отправления поездов, указывается порядок вождения их машинистами. В соответствии с ПТЭ машинист обязан хорошо знать конструкцию локомотива (мотор-вагонного поезда), специального самоходного подвижного состава, профиль обслуживаемого участка, расположение на нем железнодорожных переездов, постоянных сигналов, сигнальных указателей и знаков и их назначение, а также должен иметь расписание движения поездов.

К поездам повышенной массы и длины относятся составы, которые имеют массу более 6 тыс. тс или длину более 350 осей. Существует несколько вариантов вождения таких грузовых поездов.

В соединенном поезде не должно быть: вагонов, занятых людьми или пассажирских (кроме случая их нахождения в хвосте поезда), а также подвижного состава, имеющего ограничение скорости до 70 км/ч. В грузовом поезде весом более 12 тыс. тс вагоны, размещенные между локомотивами, должны иметь загрузку нетто не менее 50 тс.

Все локомотивы, размещенные в поездах с объединенной тормозной магистралью, должны иметь кран машиниста с положением VA и сигнализатор обрыва тормозной магистрали. Обязательным условием соединения поездов является исправность радиосвязи на всех локомотивах.

Основными факторами, ограничивающими вес и длину грузового поезда, являются тяговые возможности локомотивов, неистощимость действия тормозов, плотность тормозной магистрали, эффективность торможения и продольно-динамические реакции при торможении и отпуске тормозов.

Грузовые поезда с локомотивом в голове состава. Главным параметром, ограничивающим длину порожних грузовых поездов, являются утечки воздуха из тормозной магистрали. Они ухудшают работу автотормозов, приводят к усиленной работе компрессорной установки и преждевременному выходу ее из строя.

Улучшить управляемость автотормозов и снизить напряженность работы компрессоров позволяет выключение каждого четвертого воздухораспределителя в составе с числом осей от 350 до 400, а в составах, длина которых более 400 до 520 осей, каждого третьего (за исключением пяти хвостовых вагонов). В целях ускорения отпуска

тормозов стабилизатор крана регулируется на темп ликвидации сверхзарядного давления с 6,0 до 5,8 кгс/см2 за 100 - 120 секунд.

В каждом из составов, формируемых в поезд повышенной длины, производят полное опробование автотормозов от стационарной компрессорной установки. Зарядное давление в тормозной магистрали на поездном локомотиве с составом из порожних вагонов устанавливают 4,8 – 5,0 кгс/см2, при этом давление в тормозной магистрали хвостового вагона должно быть не менее 4,2 кгс/см2. Если состав сформирован из запруженных вагонов, то зарядное давление в тормозной магистрали поездного локомотива должно быть 5,3 – 5,5 кгс/см2, а в тормозной магистрали хвостового вагона после окончания зарядки тормозной сети давление должно быть не менее 4,7 кгс/см2.

Ограничение веса грузового груженого поезда обусловлено величиной продольно-динамических реакций, возникающими при торможении и отпуске тормозов.

Локомотивы, находящиеся в голове состава, должны работать по системе многих единиц, с обязательной синхронизацией работы компрессоров и объединением главных резервуаров.

После соединения составов и прицепки поездного локомотива проверяют целостность тормозной магистрали, ее плотность и выполняют сокращенное опробование тормозов.

Отпуск тормозов при опробовании выполняют с завышением давления в уравнительном резервуаре на 0,5 – 0,6 кгс/см2 выше зарядного. Торможение и отпуск проверяют по действию тормозов пяти хвостовых вагонов сформированного поезда.

Локомотивы, предназначенные для вождения поездов повышенного веса и длины, должны быть дополнительно оборудованы кнопкой принудительного включения компрессоров.

Первая ступень торможения в поездах повышенного веса и длины при снижении давления в уравнительном резервуаре более 0,6 кгс/см2 выполняется постановкой ручки крана машиниста в положение V с выдержкой в этом положении до снижения давления в уравнительном резервуаре на 0,5 – 0,6 кгс/см2 и последующим переводом в положение VA до получения необходимой величины разрядки. После этого ручку крана переводят в IV положение. Последующие ступени торможения выполняются V -м положением ручки крана.

На равнинном профиле пути со спусками до 0,008 в грузовых поездах повышенного веса и длины с постановкой локомотивов в голове состава при следовании на зеленый огонь светофора разрешается выполнять первую ступень торможения разрядкой магистрали на 0.3 - 0.5 кгс/см2. С целью уменьшения величины продольно-динамических реакций в поезде перед торможением необходимо сжать состав с использованием вспомогательного локомотивного тормоза локомотива, которым создают давление в тормозных цилиндрах 1,0 – 1,3 кгс/см2.

Отпуск тормозов в пути следования производят первым положением ручки крана машиниста с завышением давления в УР на 0,5 – 1,0 кгс/см2 выше нормального зарядного в зависимости от длины состава и плотности тормозной сети.

Одновременно с началом отпуска тормозов приводят в действие вспомогательный тормоз локомотива, создающий давление в тормозных цилиндрах локомотива 1,0 – 1,3 кгс/см2. Тормоза локомотива в заторможенном состоянии выдерживают в течение 30-40 с. При скорости ниже 40 км/ч и длине поезда более 350 осей не допускается отпускать автотормоза до полной остановки в обрывоопасных местах, указанных в режимных картах, так как при этом возникают большие продольные динамические силы в поезде.

При трогании с места поездов повышенного веса и длины время от момента перевода ручки крана машиниста в положение отпуска после служебного торможения до включения тяги увеличивают до 3 мин. после полного служебного торможения - до 4 мин., экстренного - до 8 мин. В зимних условиях эксплуатации указанное время увеличивается в 1,5 раза.

Для улучшения отпуска автотормозов разрешается использовать следующий способ:

после завышения давления в уравнительном резервуаре первым положением ручки крана машиниста ее переводят в положение IV. После выдержки ручки в этом положении в течение 40 - 60 с ее кратковременно устанавливают в I положение и переводят в поездное положение. Этот порядок приемлем только при хорошей плотности уравнительного резервуара. Отпуск автотормозов рекомендуется производить при давлении в главных резервуарах, близком к максимальному значению, и работающих компрессорах. При проверке действия тормозов поездов повышенной длины, состоящих из порожних вагонов, отпуск необходимо производить после выдержки ручки крана машиниста в течение 8 - 10 с. в положении перекрыши.

За время торможения и отпуска снижение скорости должно быть не менее 10 км/ч.

Грузовые поезда спецформирования с локомотивами в голове и хвосте состава.

Заметное снижение предельно-динамических реакций наблюдается при перемещении второго локомотива в хвост состава. Такая схема формирования поезда позволяет увеличить его вес до 12 тыс. т. Объясняется это тем, что второй локомотив подключается к тормозной магистрали состава. Это упрощает процесс опробования тормозов, контроль целостности тормозной сети. Кроме того, ускоряется отпуск тормозов в хвостовой части состава и уменьшается общий расход воздуха на восполнение утечек.

Управление автотормозами и тягой задается машинистом первого локомотива.

Указания о торможении и отпуске передается по радио. В случае отказа радиосвязи процесс управления существенно усложняется, а необходимость экстренного торможения при угрозе безопасности движения может быть не реализована из-за несогласованных действий машинистов, т.к. второй локомотив во время торможения первого будет питать тормозную магистраль и отпускать тормоза в составе.

Соединенные грузовые поезда с локомотивами в голове и середине состава. Такая схема формирования поездов получила широкое распространение, т.к. позволяет диспетчеру оперативно объединять и разъединять поезда в различных эксплуатационных условиях.

Поезда формируются по данной схеме тремя способами:

- с автономными тормозными магистралями и управлением двумя кранами машиниста;

- с использованием пневматической синхронизации;

- с объединением тормозной магистрали и управлением двумя кранами машиниста.

Пропуск поездов с сохранением автономности тормозных магистралей разрешается, как исключение, в период ликвидации последствий крушений, аварий и стихийных бедствий. Их пропуск на двухпутных участках должен осуществляться по временно однопутному перегону и одному или двум впереди лежащим перегонам без скрещения с пассажирскими поездами. На однопутных линиях движение соединенных поездов может осуществляться в пределах всего участка, на котором ведутся восстановительные работы. Скорость такого поезда не должна превышать 60 км/ч. Это связано с возникновением больших продольно-динамических реакций, приводящих иногда к разрыву автосцепок или выдавливанию вагонов при торможениях и отпуске тормозов в случае отказа радиосвязи.

Машинист локомотива второго поезда управляет автотормозами по команде машиниста головного локомотива. При этом управление автотормозами должно производиться машинистами по возможности одновременно.

Применение полного служебного или экстренного торможения допускается только в крайних случаях, когда требуется немедленная остановка поезда. Первым выполняет торможение машинист, заметивший опасность, и немедленно передает извещение о торможении машинисту второго локомотива по радиосвязи. Машинист второго локомотива обязан повторить это торможение.

Практический интерес к объединенным поездам с автономными тормозными магистралями объясняется простотой подготовки состава и минимальными затратами времени при их соединении.

С 1970 года все грузовые магистральные локомотивы оборудованы устройствами пневматической синхронизации управления автотормозами. Пневматическая синхронизация осуществляется подключением уравнительного резервуара второго крана машиниста при четвертом положении ручки крана к тормозной магистрали хвостового вагона впереди стоящего поезда. Данная схема формирования позволяет ускорить зарядку тормозов не более, чем на 30% по сравнению с поездами, у которых локомотивы сосредоточены в голове поезда. Скорость распространения команд при пневматической синхронизации ниже по сравнению с другими схемами формирования, кроме того, наблюдается большой перепад давления между головой и хвостом состава.

Объединение тормозных магистралей в соединенном поезде уменьшает перепад давлений и ускоряет распространение тормозной волны по длине поезда. Однако, расход воздуха на питание утечек в поезде на первом локомотиве в значительно меньше чем на втором. Если на первом локомотиве установить давление в тормозной магистрали на 0,2 – 0,3 кгс/см2 выше, чем на втором, то во втором составе улучшается отпуск тормозов и уменьшается частота включения компрессора второго локомотива.

Стабилизатор крана машиниста регулируют на темп ликвидации сверхзарядного давления с 6,0 до 5,8 кгс/см2 за 100 - 120с. В каждом из объединяемых поездов производится полное опробование тормозов с выдачей справки формы ВУ-45, а после их объединения, дозарядки и проверки плотности тормозной сети в пути следования выполняется проверка действия тормозов всего поезда снижением давления в тормозной магистрали на 0,7 – 0,8 кгс/см2.

После дозарядки тормозов соединенного поезда замеряется плотность тормозной сети на локомотивах, находящихся в голове и середине или хвосте поезда как в положении II ручки крана машиниста, так и в положении IV. Норма времени снижения давления в главных резервуарах рассчитывается в зависимости от числа осей в составе и объема главных резервуаров локомотивов. Принимается, что в каждых 1000 л суммарного объема главных резервуаров падение давления на 0,5 кгс/см2 происходит за следующее минимальное время: при 351-400 осях - за 15 с, 401 - 500 осях - за 13 с. 501- 600 осях - за 10 с. 601 - 700 осях - за 9 с. 701 - 780 осях - за 8 с. Указанное время вычисляется путем деления суммы времени, затраченного на снижение давления в главных резервуарах всех локомотивов, на сумму объемов их главных резервуаров.

Служебное и полное служебное торможения выполняются одновременно на всех локомотивах по команде машиниста головного локомотива, передаваемой по радиосвязи, причем предупреждение о подготовке к торможению передается за 10 - 15 с до его выполнения. Экстренное и полное служебное торможения производятся только в случаях необходимости немедленной остановки поезда. Полное служебное торможение выполняется снижением давления в магистрали в поездах весом 6 тыс. тс и более на 1,8 – 2,0 кгс/см2, а в порожних поездах с числом осей 350 и более - на 1,5 – 1,7 кгс/см2.

Отпуск тормозов производится на всех локомотивах одновременно или с опережением до 6 с на локомотивах, находящихся в середине (хвосте) состава, путем повышения давления в уравнительном резервуаре на 0,5 – 0,6 кгс/см2 выше зарядного. Так как при сжатом состоянии поезда продольные силы, действующие в нем. намного меньше, чем при растянутом, перед торможением и далее до полного отпуска тормозов в составе давление в тормозных цилиндрах локомотива (1,3 - 2 кгс/см2) поддерживается с помощью крана вспомогательного тормоза № 254.

Режим управления поездом задает машинист первого локомотива, передавая указания по радиосвязи. Сложность работы машиниста второго локомотива состоит в необходимости контролировать срабатывание сигнализатора разрыва тормозной магистрали по загоранию лампы, т.к. срабатывание сигнализатора является сигналом к торможению даже, если не поступала команда по радиосвязи.

При неисправности радиосвязи (о чем свидетельствует трехкратное отсутствие ответа на вызов) дальнейшее следование поезда с локомотивом в голове и в составе или в хвосте поезда запрещается. Машинист головного локомотива должен остановить поезд служебным торможением, по возможности на площадке и прямом участке пути.

Машинист локомотива, находящегося в середине или хвосте поезда, при загорании лампы «ТМ» или понижении давления в тормозной магистрали должен перевести ручку крана машиниста в положение III. Отпуск автотормозов в любом случае производить только после полной остановки поезда. Если после остановки машинистам не удается установить между собой радиосвязь, поезд должен быть разъединен.

Экстренное и полное служебное торможение в один прием применяют в случае внезапной остановки, если есть угроза безопасности движения. При ступенчатом торможении порожнего поезда на втором локомотиве следует делать ступень торможения на 0,2 – 0,3 кгс/см2 меньше, чем на головном. Это способствует снижению продольно-динамических усилий улучшению управляемости тормозов.

Тормозное нажатие в поезде устанавливают по наименьшему значению одного из объединенных составов.

Одним из вариантов специального формирования поездов с объединенными тормозными магистралями является постановка локомотивов в голове и последней трети состава.

Техническое состояние подвижного состава и тормозных средств делает возможным водить поезда по такой схеме весом до 16 тыс. т. и длиной до 780 осей. Второй локомотив располагают на расстоянии не менее 400 осей и далее 540 осей.

Существенным недостатком этой схемы является сложность формирования и расформирования поезда, а также продолжительность занятости станционных путей и большой объем маневровой работы.

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

__________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

Министра путей сообщения

А.В.Целько

ИНСТРУКЦИЯ

по организации обращения грузовых поездов повышенного веса и длины

на железных дорогах Российской Федерации

I. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция по организации обращения грузовых

поездов повышенного веса и длины на железных дорогах Российской

обращения грузовых поездов повышенного веса и длины и соединенных

поездов на железных дорогах Российской Федерации, а также порядок

действий машинистов локомотивов, обслуживающих эти поезда.

1.2. Настоящая Инструкция разработана на основании и в

соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации

26.05.2000 г. N ЦРБ-756, Инструкции по движению поездов и

утвержденной МПС России 16.10.2000г. N ЦД-790, Инструкции по

сигнализации на железных дорогах Российской Федерации,

утвержденной МПС России 26.05.2000 г. N ЦРБ-757, Инструкции по

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ-277, и является обязательной для всех работников

железных дорог, связанных с движением поездов.

1.3. На основании настоящей Инструкции железными дорогами и

отделениями железных дорог издаются местные инструкции, где

определяются технические и технологические меры по организации

обращения поездов повышенного веса и длины с учетом местных

условий эксплуатации .

1.4. Для повышения пропускной и провозной способности участков

и направлений, сокращения задержек поездов при предоставлении

"окон" для ремонтнопутевых и строительных работ, а также работ по

модернизации контактной сети, ликвидации последствий стихийных

бедствий, аварий и крушений организуется обращение поездов

повышенного веса и длины и соединенных поездов.

1.5. К поездам повышенного веса и длины относятся грузовые

поезда обычного или специального формирования с постановкой

локомотива (локомотивов):

в голове состава массой от 6.0 до 9.0 тыс. т с числом осей от

350 до 400 (включительно); (от 88 до 100 вагонов).

в голове состава из порожних вагонов с числом осей от 350 до

520 (включительно);

В голове и в хвосте состава массой от 6.0 до 12.0 тыс. т с

числом осей от 400 до 560 (включительно);

в голове и последней трети состава массой от 8.0 до 16.0 тыс.

т с числом осей от 540 до 780;

в голове состава массой более 8.0 тыс. т с разрешения МПС России.

1.6. К соединенным поездам относятся грузовые поезда с

постановкой действующих локомотивов в голове и середине состава:

массой от 6.0 до 12.0 тыс. т с числом осей более 400 до 540

с составом из груженых и составом из порожних вагонов массой

от 6.0 до 10.0 тыс. т с числом осей более 400 до 680

(включительно), с объединенной тормозной магистралью;

из порожних вагонов с числом осей более 480 до 780

(включительно), с объединенной тормозной магистралью;

массой до 12.0 тыс. т с числом осей до 520 (включительно) с

автономными тормозными магистралями для ликвидации последствий

крушений, аварий и стихийных бедствий с разрешения МПС России.

1.7. Для пропуска поездов повышенного веса и длины на

направлениях и участках железных дорог должны быть проведены

соответствующие расчеты и опытные поездки для определения опасных

мест по выдавливанию вагонов и разрыву автосцепок , токовых

нагрузок и уровня напряжения в контактной сети, выполнены

организационно - технические мероприятия, разработаны местные

инструкции, утверждаемые начальником железной дороги, изучены и

практически освоены всеми причастными работниками , разработаны и

утверждены начальником отделения железной дороги режимные карты

вождения поездов, а при отсутствии в составе железных дорог

отделений железных дорог - заместителем начальника железной

В местных инструкциях должен предусматриваться для каждого

участка железной дороги порядок подготовки, формирования, вождения

и пропуска поездов повышенного веса и длины, обеспечения

безопасности движения и взаимной информации между поездным

диспетчером, энергодиспетчером, дежурным по железнодорожной

станции и локомотивными бригадами, а также порядок пользования

радиосвязью и регламент переговоров.

Режимные карты разрабатывают, исходя из фактического наличия

в составе поезда вагонов с загрузкой:

менее 10 т/ось, а также вагонов на тележках пассажирского типа

с учетом приложения сил тяги или электрического торможения на

автосцепке локомотива, сжимающего состав, не более 50 те;

10 т/ось и более (угольные, наливные, рудные и другие

составы), при этом допустимая сила тяги или электрического

торможения на автосцепке локомотива, сжимающего состав, не более

Сила тяги на автосцепке локомотива, работающего на растяжение

состава, не должна превышать при трогании с места 95 те, а при

разгоне и в движении - 130 те. Сила тяги на автосцепке локомотива

определяется по его тяговым характеристикам, согласно Правил

тяговых расчетов для поездной работы, утвержденных МПС СССР

15.08.1980г., за вычетом сопротивления движению, или

измерительными средствами вагонов- лабораторий в процессе опытных

поездок. Порядок включения, опробования, обслуживания автотормозов

и управления ими в пути следования грузовых поездов повышенного

веса и длины производятся в соответствии с Инструкцией по

эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог Российской

Федерации, утвержденной МПС России 16.05.1994 г. N

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ-277, и требованиями настоящей Инструкции.

1.8. Пропуск поездов повышенного веса и длины допускается на

однопутных и двухпутных участках в любое время суток при

температуре не ниже - 30 град.С, а поездов из порожних вагонов не

ниже - 40 град.С, при температуре ниже указанной - с разрешения

МПС России. Не допускается обращение поездов повышенного веса и

длины при гололеде на контактной сети более 3.0 мм.

1.9. Положения настоящей Инструкции применяются для грузовых

соединенных поездов, составленных из двух сцепленных между собой

грузовых поездов с локомотивами в голове каждого поезда.

Соединенные поезда формируются на железнодорожных станциях или

перегонах из двух поездов, каждый из которых должен быть

сформирован по весу и длине в соответствии с графиком движения

поездов, а также с учетом ограничений по силе тяги и мощности

локомотива и устройств электроснабжения. Объединение и

разъединение поездов разрешается на спусках до 0.004 и подъемах до

0.006 с соблюдением условий безопасности. Места соединения и

разъединения поездов устанавливаются с учетом благоприятных

профильных условий, секционирования контактной сети и условий

видимости и утверждаются первым заместителем начальника железной

1.10. Разрешается соединять все грузовые поезда, за

исключением, указанных в пункте 1.12 настоящей Инструкции, с

обеспечением требований п.15.32 Правил технической эксплуатации

железных дорог Российской Федерации, утвержденных МПС России

26.05.2000 г. N ЦРБ-756. Составы меньшего веса или из порожних

вагонов необходимо размещать в хвосте соединенного поезда. В

соединенных поездах с объединенной магистралью, состоящей из двух

порожних составов, в конце размещается поезд меньшей длины. При

соединении поездов с разными сериями локомотивов в голове состава

размещается локомотив, имеющий менее мощные компрессоры.

1.11. Не подлежат соединению поезда, в составе которых вагоны

с негабаритными грузами нижней третьей и выше, боковой четвертой и

выше степеней негабаритности, а также со сверхнегабаритными

грузами, со взрывчатыми материалами, опасными грузами, груженые

транспортеры с числом осей 16 и выше, а также транспортеры или

единицы другого подвижного состава, требующие особых условий

пропуска или общего ограничения скорости следования до 50 км/ч,

порожние транспортеры всех типов, специальный самоходный подвижной

состав, вагоны с людьми (кроме поездов с командами и проводниками,

сопровождающими груз, и охраной).

В грузовом поезде массой более 12.0 тыс. т грузовые вагоны,

размещенные между локомотивами, должны иметь загрузку нетто не

менее 50 т.

Не подлежат соединению поезда, если в первом поезде имеется

специальный самоходный подвижной состав (путевые машины, а также

снегоочистители, снегоуборочные машины, укладочные краны, моторные

платформы, дрезины, мотовозы), секции моторвагонного подвижного

состава, одиночные вагоны для перевозки легковесных грузов, а

также вагоны пассажирского парка.

Указанные вагоны не разрешается ставить в поезда повышенного

веса и длины с постановкой действующих локомотивов в голове и

хвосте, а также в голове и последней трети состава.

1.12. Порядок соединения поездов на перегонах в темное время

суток устанавливается местной инструкцией.

1.13. Обращение поездов повышенного веса и длины разрешается

на участках с руководящими спусками (включительно):

при наличии ограничений скорости 25 км/ч и менее - до 0.008;

в остальных случаях - до 0.012;

поездов из порожних вагонов с числом осей более 350 - до 0.018.

Примечание: Спуск руководящий – наибольший по крутизне спуск (с учетом сопротивления кривых) протяжением не менее тормозного пути (Раздел 5 ПТЭ - ЦРБ-756 от 26.05.2000 г.).

Обращение грузовых поездов повышенного веса и длины на

перегонах с руководящими спусками, выше указанных, допускается с

разрешения МПС России на основании положительных результатов

опытных поездок на конкретном участке железной дороги.

1.14. Все локомотивы, предназначенные для вождения соединенных

грузовых поездов и грузовых поездов с локомотивами в последней

трети состава или хвосте состава, должны быть оборудованы

радиостанциями с двумя диапазонами КВ и УКВ. При приемке

локомотива или проходе через контрольный пункт радиосвязи машинист

проверяет работу радиосвязи с дежурным электромехаником,

(контрольной радиостанцией или автоматическим контрольным

пунктом), а в диапазоне УКВ - с машинистом любого локомотива.

Выпуск локомотива под соединенный поезд с неисправной радиосвязью

в диапазоне КВ и УКВ не допускается.

Вождение и пропуск поездов повышенного веса и длины

разрешается при наличии исправно действующей автоматической

локомотивной сигнализации (АЛСН), системы автоматического

управления тормозами (САУТ) и поездной радиосвязи между поездным

диспетчером, дежурным по железнодорожной станции и машинистом

головного локомотива, а также машинистом головного локомотива и

машинистом локомотива, расположенного в составе и хвосте грузового

Радиостанция на локомотиве для связи между локомотивами при

движении такого поезда должна находиться в режиме приема

(микротелефонная трубка постоянно снята). В случае выявления в

пути следования неисправности радиосвязи поезд с локомотивами в

голове и составе следует довести до ближайшей железнодорожной

станции, где радиосвязь должна быть восстановлена. Если радиосвязь

восстановить невозможно, то поезд необходимо разъединить или

расформировать.

Регламент и периодичность проверки исправности радиосвязи

между локомотивами в пути следования соединенного поезда или

грузовых поездов с локомотивами в последней трети или хвосте

поезда устанавливается местной инструкцией.

1.15. К вождению поездов повышенного веса и длины допускаются

специально обученные машинисты и помощники машинистов, имеющие

заключение машиниста-инструктора, записанное в формуляре машиниста

и помощника машиниста, в знании настоящей Инструкции и проведении

практических поездок, со стажем работы машинистом грузового

движения на данном участке не менее одного года и классом

квалификации не ниже третьего . В остальных случаях обязательно

сопровождение таких поездов машинистом - инструктором. Списки

машинистов, допущенных к вождению поездов повышенного веса и

длины, утверждаются начальником локомотивного депо,

Согласовываются с главным ревизором по безопасности движения

отделения железной дороги, утверждаются начальником отделения

железной дороги и выдаются нарядчикам локомотивных бригад,

дежурным по основным и оборотным депо, подменным пунктам и

поездному диспетчеру по локомотивам. При отсутствии в составе

железных дорог отделений железных дорог, списки машинистов

утверждаются заместителем начальника железной дороги, ведающим

локомотивным хозяйством после согласования с главным ревизором по

безопасности движения железной дороги. Вновь сформированная

локомотивная бригада, выполняющая первую совместную поездку, не

допускается к ведению поезда повышенного веса и длины.

1.16. Пропуск поездов повышенного веса и длины осуществляется

по главным путям промежуточных железнодорожных станций. В

исключительных случаях допускается пропуск таких поездов по

боковым путям с отклонением не более, чем по одному стрелочному

переводу или съезду . При этом на электрифицированных участках

возможность пропуска таких поездов по боковым путям определяется

местными инструкциями с учетом фактического сечения проводов

контактной сети.

1.17. Максимально допустимая скорость движения поездов

повышенного веса и длины по условию обеспечения тормозным нажатием

устанавливается в соответствии с нормативами графика движения

1.18. При длине приеме - отправочных путей промежуточных

железнодорожных станций, недостаточной для регулярного обращения

поездов повышенного веса и длины, в графиках движения выделяются

специальные "нитки" или согласовывается их пропуск между железными

дорогами и отделениями железных дорог по периодам суток в

оперативном порядке.

Дежурные по железнодорожным станциям встречают такие поезда в

соответствии с порядком, установленным технико-распорядительным

актом станции. Участки обращения локомотивных бригад в пределах

гарантийных участков пунктов технического обслуживания для

грузовых вагонов сохраняются такими же, как и для одиночных

грузовых поездов.

1.19. Участки обращения поездов повышенного веса и длины

устанавливаются приказами и указаниями в пределах:

отделения - начальником отделения железной дороги;

двух и более отделений - начальником железной дороги;

двух и более железных дорог - МПС России.

1.20. Соединение и разъединение поездов, формирование грузовых

поездов с постановкой локомотивов в голове, голове и последней

трети состава или в голове и хвосте состава, и пропуск таких

поездов осуществляется по регистрируемому приказу поездного

диспетчера.

Перед отправлением поезда повышенного веса и длины поездной

диспетчер дает циркулярный приказ по участку всем дежурным по

железнодорожным станциям и энергодиспетчеру.

По получении приказа о поступлении поезда повышенного веса и

длины на диспетчерский участок поездной диспетчер информирует об

этом энергодиспетчера и дежурного по отделению.

1.21. Для предупреждения разрывов автосцепок и выдавливания

вагонов составляется перечень опасных мест для поездов повышенного

веса и длины, который объявляется локомотивным бригадам, дежурным

по железнодорожным станциям, ограничивающим места, где возможны

обрывы автосцепок и выдавливания вагонов, и диспетчерскому

аппарату. Дежурные по железнодорожным станциям или поездные

диспетчеры заблаговременно информируют машинистов об изменении

условий пропуска по перегонам и железнодорожным станциям поездов

повышенного веса и длины. В случаях необходимости на основе

полученной информации машинист своевременно принимает меры к

остановке такого поезда на участке с благоприятным профилем пути.

1.22. Автоматическая локомотивная сигнализация в поездах

повышенного веса и длины на локомотивах, находящихся в составе

поезда, должна быть выключена.

1.23. На электрифицированных линиях суммарный ток тяги всех электровозов в поездах повышенного веса и длины не должен превышать допустимого тока по нагреву проводов контактной сети, указанного в Правилах устройства системы тягового электроснабжения железных дорог Российской Федерации, утвержденных МПС России от

4.06.1997 г. N ЦЭ-462.

1.24. На двухпутных участках электрифицированных линий, как правило, включают посты секционирования и пункты параллельного соединения. Установки защит коммутационных аппаратов должны обеспечить отключение участков контактной сети при превышении допустимого тока.

1.25. На всех подстанциях однопутных и двухпутных линий,

питающих участок пропуска поездов повышенного веса и длины, при

необходимости включаются в работу все установленные трансформаторы

и преобразовательные агрегаты. Кроме того, вводятся в действие

имеющиеся устройства для повышения и стабилизации напряжения в

системе электроснабжения. Может быть повышено напряжение холостого

хода преобразовательных агрегатов на подстанциях постоянного тока

до 3.85 кВ, трансформаторов на подстанциях переменного тока (на

опережающей фазе) до 29 кВ.

1.26. Число поездов повышенного веса и длины (для их

нормального электроснабжения) в зоне между тяговыми подстанциями

должно быть не более расчетного количества. Поверочные расчеты для

определения межпоездного интервала выполняются с учетом работы

устройств электроснабжения и возможности пропуска обратного тока

по Методике определения минимального межпоездного интервала по

условиям работы устройств тягового электроснабжения при пропуске

поездов повышенного веса и длины (Приложение к настоящей

Инструкции). Кроме того, на участках постоянного тока определяются

места и предельные значения токов рекуперации при электрическом

торможении. Для расчета загруженности устройств электроснабжения

принимается, что поезд двойного унифицированного веса и длины

считается за два поезда, а тройного - за три поезда.

1.27. При возникновении неисправностей устройств

электроснабжения, а также при превышении допустимой токовой

нагрузки, когда не может быть обеспечено дальнейшее продвижение

поездов повышенного веса и длины, по требованию энергодиспетчера

поездной диспетчер немедленно принимает меры к снижению скорости

следования этих поездов и немедленному их разъединению.

1.28. На электрифицированных участках, в случае непредвиденной

остановки поезда повышенного веса и длины и попадания электровоза

в составе или хвосте поезда на нейтральную вставку контактной сети

или изолирующее сопряжение, его машинист немедленно отпускает

тормоза, опускает токоприемник и сообщает об этом машинисту

головного локомотива. Вывод электровоза из мест, где имеется

нейтральная вставка контактной сети или изолирующее сопряжение,

производится по указанию машиниста головного электровоза. При

возникновении неисправности контактной сети и необходимости

проследования этого места поездом повышенного веса и длины с

опущенным токоприемником, машинист головного электровоза дает

указание машинисту в составе или хвосте поезда на отключение тока

и опускание токоприемников. Подъем токоприемников осуществляется

после проследования места повреждения.

1.29. С учетом конкретных условий эксплуатации местными

инструкциями управлений и отделений железных дорог разрабатывается

порядок действия локомотивных бригад и энергодиспетчеров при

отключениях фидеров контактной сети тяговых подстанций от

перегрузки и порядок вывода поезда повышенного веса и длины при

остановке электровоза на нейтральной вставке или изолированном сопряжении.

1.30. Организация соединения, следования и разъединения

грузовых поездов устанавливается дорожными инструкциями

применительно к местным условиям, утверждаемыми начальниками

железных дорог.

II. Порядок действий машинистов соединенных грузовых

поездов и грузовых поездов с локомотивами в голове и последней

трети состава или в голове и хвосте состава с объединенной

тормозной магистралью при движении по участку

2.1. Сцепление локомотива второго поезда с последним вагоном

первого поезда, объединение концевых рукавов тормозных магистралей

и открытие концевых кранов в соответствии с настоящей Инструкцией

осуществляет локомотивная бригада второго поезда.

2.2. Приведение в движение соединенного поезда и поездов

специального формирования с локомотивами в голове и хвосте или

последней трети состава производится по указанию машиниста

головного локомотива: "Машинист локомотива поезда N ______,

впереди (называет показание сигнала), отправляемся (указывает

режим тяги)". Машинист второго локомотива дублирует указание по

радиосвязи и выполняет его. При отсутствии ответа от машиниста

второго локомотива приводить в движение соединенный поезд

запрещается. Приведение в движение таких поездов должно

осуществляться в любых погодных условиях при двух поднятых

токоприемниках на обоих локомотивах.

2.3. Режим ведения соединенного грузового поезда, грузового

поезда с локомотивами в голове и последней трети состава или в

голове и хвосте состава задается машинистом головного локомотива в

соответствии с режимными картами, разрабатываемыми на основании

опытных поездок. В этих картах, во избежание перегрева проводов

контактной сети, выдавливания вагонов и разрыва автосцепных

устройств, устанавливают предельные токи электродвигателей, при

различном их соединении и позициях контроллера машиниста,

превышение которых при ведении поездов не допускается. Для

предотвращения разрыва поездов набор и сброс тяговых и тормозных

позиций (за исключением экстренного торможения) производят таким

образом, чтобы возрастание силы тяги от нуля до максимального

значения и ее снижение с максимального значения до нуля

происходило не быстрее, чем за 25 с.

2.4. Режим трогания соединенных грузовых поездов или грузовых

поездов с локомотивами в составе или хвосте состава устанавливают

на железных дорогах с учетом местных условий. При трогании с места

силу тяги локомотива, находящегося в последней трети или хвосте

поезда, включают одновременно с головным. Для обеспечения

необходимой плавности хода при трогании с места таких поездов

разрешается опережение включения тяги второго локомотива по

отношению к головному на 3 - 6 с.

2.5. При выполнении регулировочных торможений и торможений на

остановку машинист головного локомотива по радиосвязи передает

указание машинисту локомотива в составе поезда по следующей форме:

"Машинист локомотива поезда N _____, производим регулировочное (на

остановку) торможение с разрядкой уравнительного резервуара на

(указывает глубину разрядки)". После получения ответа от машиниста

второго локомотива машинисты производят торможение в порядке,

установленном Инструкцией по эксплуатации тормозов подвижного

состава железных дорог, утвержденной МПС России от 16.05.1994 г. N

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ-277. При каждом торможении машинисты контролируют

срабатывание сигнализатора обрыва тормозной магистрали с датчиком

N 418 по загоранию его лампы. Экстренное и полное служебное

торможение в один прием в таких поездах применяется только в

случаях необходимости внезапной остановки поезда, если его

дальнейшему движению угрожает опасность. В этом случае при полном

служебном торможении не допускается понижение давления в тормозной

магистрали ниже 3.5 кгс/см.кв.

2.6. При управлении автотормозами соединенного грузового

поезда или поезда специального формирования машинистам запрещается

производить отпуск тормозов при скорости менее 30 км/ч,

осуществлять несогласованные действия, производить отпуск тормозов

в процессе движения поезда с первого локомотива без своевременной

подачи команды машинисту второго локомотива.

2.7. Если в процессе ведения поезда на втором локомотиве

загорится лампа "ТМ" или наблюдается понижение давления в

тормозной магистрали без ее загорания, машинист второго локомотива

обязан перевести ручку крана машиниста в 3 положение, сообщить об

этом по радиосвязи машинисту первого локомотива и попытаться

выяснить причину торможения.

2.8. Во всех случаях после применения 3-го положения ручки

крана машиниста отпуск тормозов не производится до полной

остановки поезда.

2.9. В случаях неисправности радиосвязи дальнейшее следование

соединенного поезда с тягой в голове или хвосте состава

запрещается. Машинист головного локомотива останавливает поезд

служебным торможением, по возможности на площадке и прямом участке

пути, машинист локомотива в составе или хвосте состава при

загорании лампы "ТМ" или понижении давления в тормозной магистрали

поезда действует в порядке, установленном в пункте 2.7 настоящей

Инструкции.

2.10. Если после остановки поезда машинистам не удается

установить между собой радиосвязь, поезд должен быть разъединен.

При этом машинисты обоих локомотивов направляют навстречу друг

другу своих помощников для согласования действий по разъединению

Необходимое количество ручных тормозов и тормозных башмаков

для удержания на месте поезда повышенного веса и длины и

соединенного поезда в случае порчи автотормозов устанавливается на

каждые 100 т их массы в зависимости от крутизны спуска в

соответствии с Инструкцией по эксплуатации тормозов подвижного

состава железных дорог, утвержденной МПС России, 16.05.1994г. г. N

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ-277. В грузовых поездах специального формирования

с постановкой локомотивов в голове и последней трети состава

обеспеченность локомотивов тормозными башмаками устанавливается

приказом начальника железной дороги.

2.11. Во всех случаях, не предусмотренных настоящей

Инструкцией, работники, связанные с движением поездов,

руководствуются требованиями Правил технической эксплуатации

железных дорог Российской Федерации, утвержденных МПС России

26.05.2000г. N ЦРБ-756, Инструкцией по движению поездов и

маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации,

утвержденной МПС России 16.10.2000 г. N ЦД-790, инструкциями,

приказами и другими нормативными актами МПС России, направленными

на обеспечение безопасности движения поездов.

С вступлением в силу настоящей Инструкции не применяется на

территории Российской Федерации Инструкция по организации